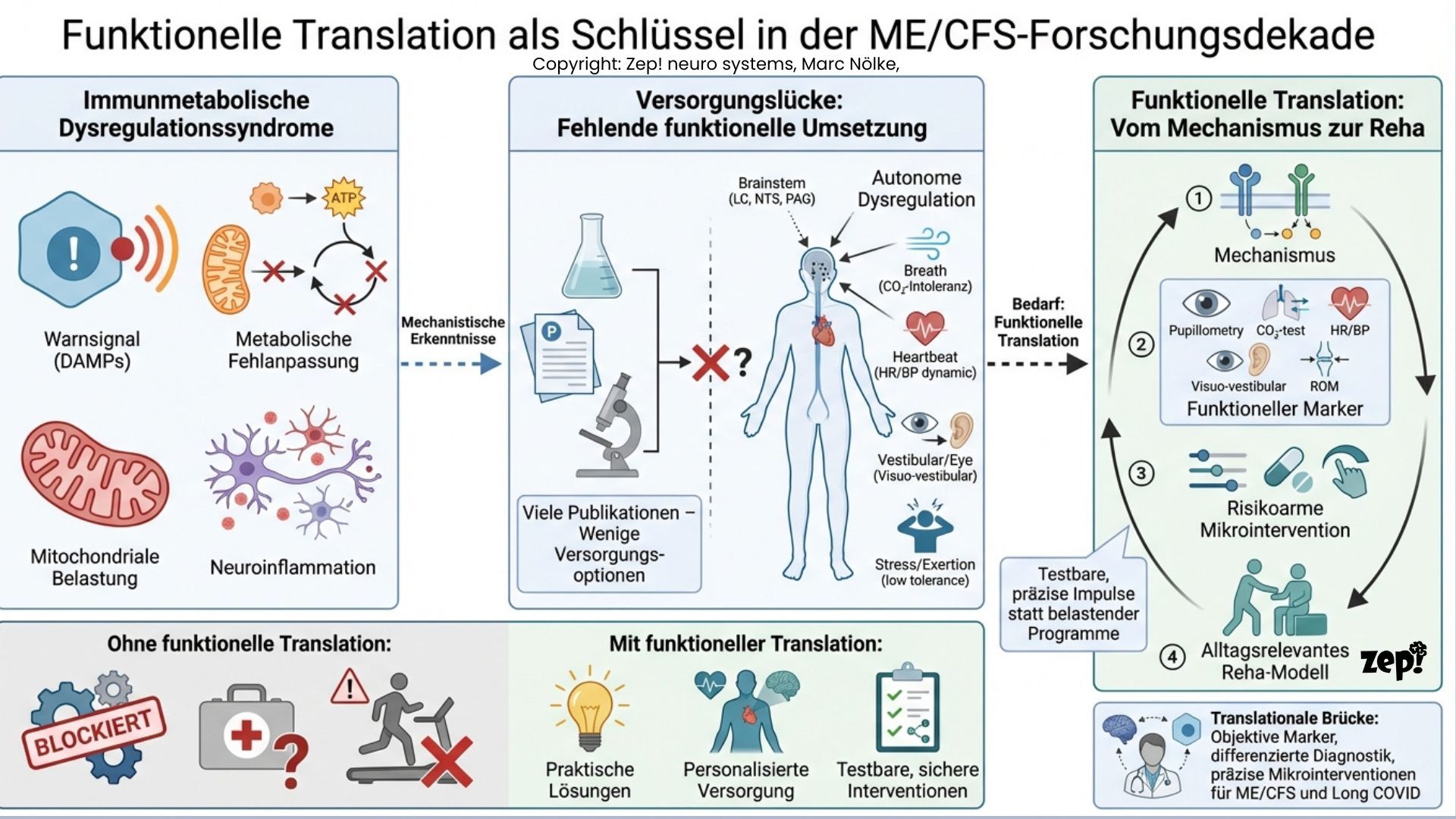

1. Warum reine Mechanismenforschung nicht ausreicht

ME/CFS und Long COVID werden heute zunehmend als immunmetabolische Dysregulationssyndrome verstanden:

-

persistente Danger-Signalität (DAMPs),

-

metabolische Fehlanpassung,

-

mitochondriale Belastung,

-

neuroinflammatorische Prozesse.

Diese Erkenntnisse sind wichtig – doch ohne funktionelle Umsetzung bleiben sie für Betroffene, Ärzt:innen und Therapeut:innen kaum greifbar.

Es entstehen neue Papers, aber keine neuen Handlungsoptionen.

Damit droht der Fehler vieler Forschungsprogramme der letzten Jahrzehnte:

sehr viel Wissen, zu wenig Versorgung.

2. Die zentrale Versorgungslücke: neurovegetative Funktion

Im klinischen Alltag sind nicht Labore entscheidend, sondern funktionelle Muster:

-

autonome Dysregulation (LC, NTS, PAG)

-

CO₂-Intoleranz und Atemfehlanpassungen

-

Baroreflex-Instabilität

-

visuell-vestibuläre Überforderung

-

geringe Belastungstoleranz und schnelle Zustandsverschlechterung

Diese Muster sind nicht psychologisch, sondern neurophysiologisch erklärbar – und objektiv messbar.

Es fehlen jedoch standardisierte, risikoarme Verfahren, um diese Dysregulation systematisch sichtbar zu machen.

3. Was funktionelle Translation bedeutet

Funktionelle Translation heißt:

Mechanismus → funktionelle Marker → risikoarme Mikrointervention → Reha-Modell

Statt nur was im Immunsystem passiert, wird sichtbar, wie sich das im Alltag äußert – und was man testbasiert tun kann:

-

Pupillenmessung (LC, Parasympathikus)

-

CO₂-Tests (PAG, Atemregulation)

-

HR/BP-Dynamik (NTS, Baroreflex)

- ROM Testing

-

visuell-vestibuläre Tests (Cerebellum, LC)

Mit solchen Markern lassen sich sichere, sehr kleine, testbare Mikrointerventionen entwickeln – keine belastenden Programme, sondern präzise physiologische Reize, die unmittelbar überprüfbar sind.

4. Warum das für die Dekade unverzichtbar ist

Ohne funktionelle Translation bleiben drei Probleme bestehen:

-

Mechanismen bleiben theoretisch – nicht praktisch.

-

Versorgung bleibt unspezifisch – nicht differenziert.

-

Reha bleibt generisch – nicht neurophysiologisch.

Das heißt:

Eine rein immunologische Dekade würde wieder an der Lebensrealität der Betroffenen vorbeigehen.

Damit Forschung Wirkung entfaltet, braucht es beides:

-

Mechanistische Exzellenz (Immunologie, Metabolismus)

-

Funktionelle Operationalisierung (neurovegetative Muster & alltagsrelevante Regulation)

Diese zweite Säule ist derzeit nicht besetzt – und genau hier arbeite ich.

5. Meine Rolle in diesem Kontext

Ich arbeite translational im Grenzbereich von Neurophysiologie, Immunmetabolismus und funktioneller Rehabilitation.

Mit einem strukturierten N=1-Test–Retest-Framework mache ich neurovegetative Fehlanpassungen objektiv sichtbar und übersetze neuroimmunologische Mechanismen in sichere, alltagsnahe Mikrointerventionen.

Ich sehe meine Aufgabe darin, in der ME/CFS-Forschungsdekade eine Perspektive einzubringen, die bisher fehlt:

-

funktionelle Marker statt nur Laborwerte,

-

neurovegetative Diagnostik statt Psychologisierung,

-

präzise Reha-Tools statt unspezifischer Belastungsempfehlungen,

-

Translation statt Theorie.

Dort, wo Labor und Bildgebung an Grenzen stoßen, beginnt die funktionelle Ebene – und sie ist für ME/CFS und Long COVID zentral.

Marc Nölke, 20.11.2025